台風が近づきつつある10月11日。

姫路まで出かけてまいりました。プチ旅行。大阪で阪神電車に乗り換えて、列車はそのまま山陽電車が乗り入れて「白浜の宮」駅へ。

阪神梅田駅ではデーゲームがあるのでしょう。お昼前に大勢の阪神ファンと乗り合わせました。なんで土曜日の昼間にラッシュアワー (;´д`)トホホ… と思ったのですが、やはり甲子園に着くと一気に降りて行きました。

その後はゆっくりと座って旅情を味わえます。

直通特急を大塩駅で乗り換えて各駅停車で3駅目。

白浜の宮駅の目の前の路地奥に、第一の目当て、「澤田店」があります。古い大衆食堂なのですが、ホームページを開設したら、日本中からお客さんが来ているらしいです。

実はこちらのご子息とはお仕事で少しご縁があったので、ホームページ作成の経緯なども伺っていました。その店にやっと来ることができたのです。

澤田店店内、もう、これ以上なく・・・

澤田店店内、もう、これ以上なく・・・

こちらが澤田店ホームページです。

残念ながら、後1.2年で地域再開発の為立退きになってしまうそう。行くなら今のうち。

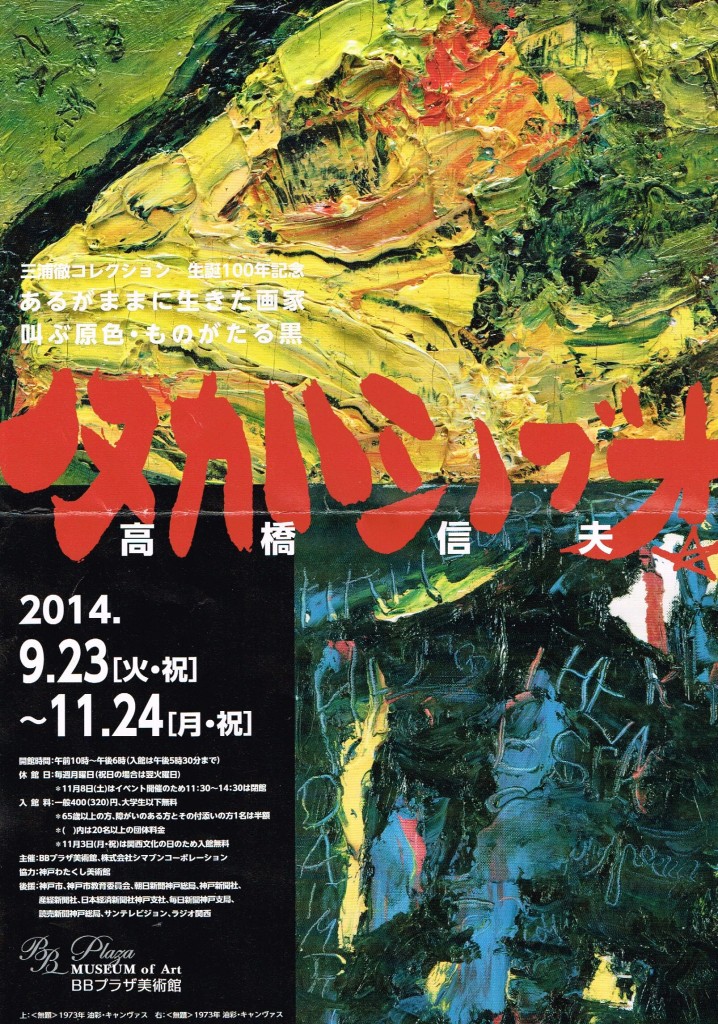

澤田店から南へしばらく歩くと第一のお目当ての「白浜温泉」の煙突が見えてきます。

銭湯というよりは、ガラス工場みないな。ジブリさんどうですか?

銭湯というよりは、ガラス工場みないな。ジブリさんどうですか?

輝く格天井

輝く格天井

陽光差し込む女風呂

陽光差し込む女風呂

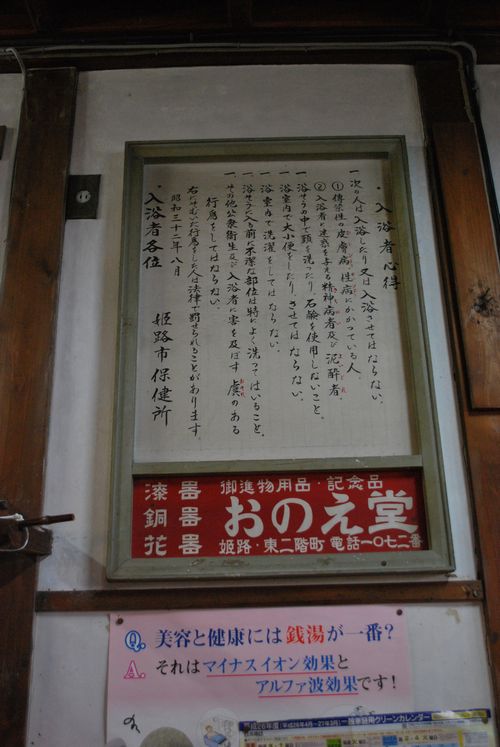

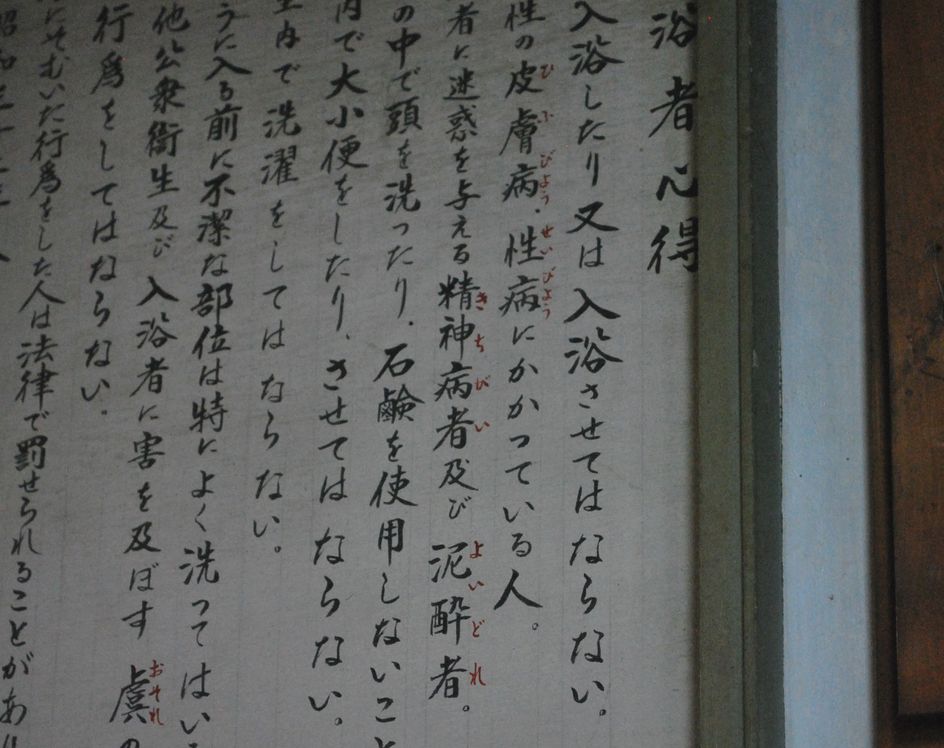

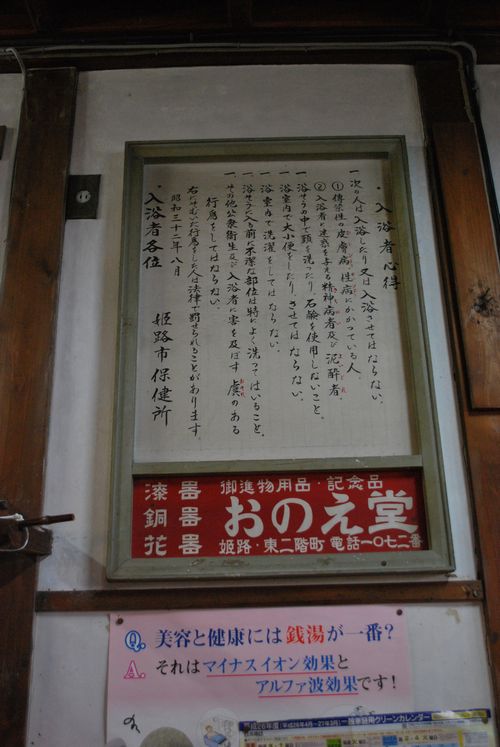

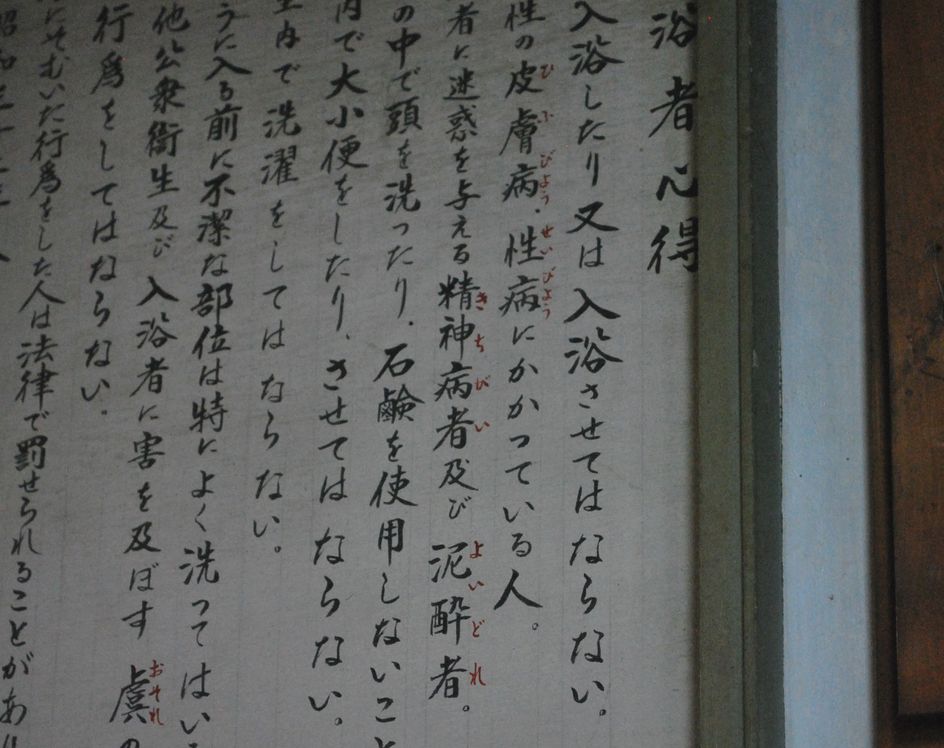

昭和三十二年から掲示される注意書き・・・

昭和三十二年から掲示される注意書き・・・

拡大すると・・・時代を反映

拡大すると・・・時代を反映

熱いのが苦手なボクにはぴったりの温度でした。

お風呂もさることながら、こちらのおかみさんがとことん優しくて気さくで、話も面白い。

やはり客の減少が食い止められない。さすがに姫路まで2時間かけて通うことはできんしなあ。

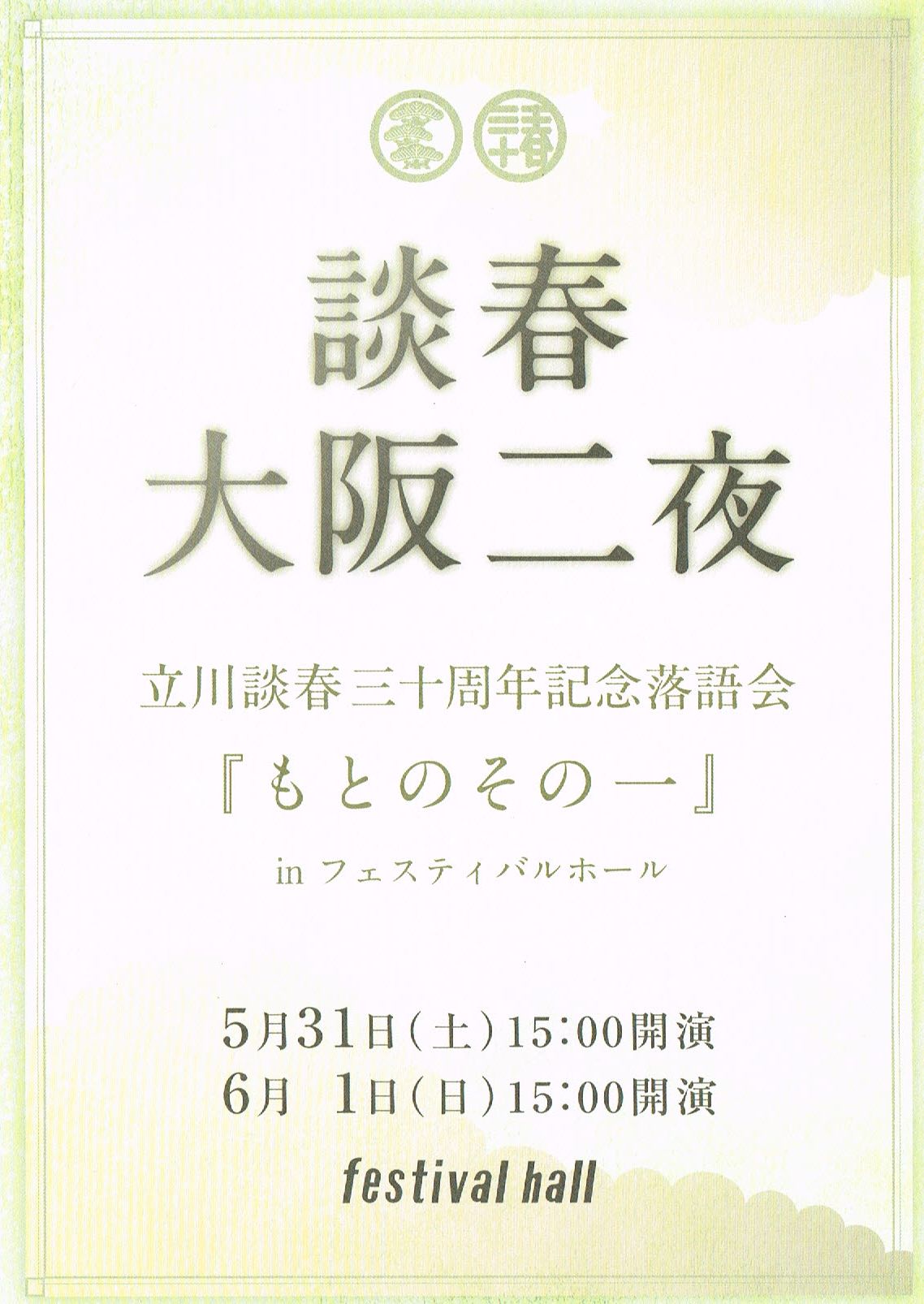

さて、14・15日は「灘のけんか祭り」。名前は聞いたことあるけど、どんなものか全く知らなかった。

その案内もツアーガイドのジモティの方にしていただいたのですが、想像を絶するものでした。

岸和田と同じく、街全体がこの祭りを基準に時空間が構成されいているようです。

「屋台」と呼ばれる神輿を見せて頂いた

「屋台」と呼ばれる神輿を見せて頂いた

この屋台をぶっつけ合って勝敗を決するらしい・・・。

詳しくはWikipedia。

こちらも細かいところを。

女人禁制

女人禁制

大相撲と同じ「伝統」ですね。婦女子はこの倉庫に入ってはいけないし、屋台に触れてもいけないそうです。田嶋センセイとか上野センセイには黙っておきましょう。限定された地域には、まだまだこのような風習が残っております。

折しもノーベル平和賞をマララさんが受賞したニュースと重なったもんで、少し微妙に考えたりしました。

マララさんの場合はジェンダーフリーも説得力が違うわけなのですが、その運動は全力で推進していくべきではありましょう。

この「女人禁制」を批判しても、仮に撤廃しても、何かが生まれるとは思えませんし、良いんじゃないでしょうかね。

これからの祭りにはギャル神輿なんかもあるわけだし。

「男子禁制」だってあったほうが良い。

けんか祭りのメインスタジアムは八幡神社前に会場があり、鉄骨でサッカー場みたいな観覧席が設けられていました。

それとは別に、そこから北の方に向かったお山にもさらに大きなスタジアムが。

国道を挟んで2つの丘が段々畑のように観覧席になっています。当日は桟敷席となり、結構な席料金ですが、当然なかなかとれるもんではないらしい。

段々畑にしか見えない

段々畑にしか見えない

もう、これは祭りというよりはコロッセオですね。ラッセル・クロウとか出てきそう。

向こうの段々とこちらの段々の間を通っているのが国道なのですが、当然祭り当日は通行止め。

しかし、明日は台風が直撃っぽい。どうなるんでしょうかね。

見所満載の姫路ツアーでした。