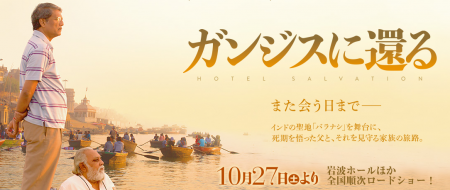

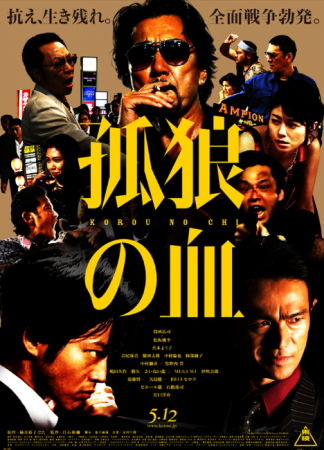

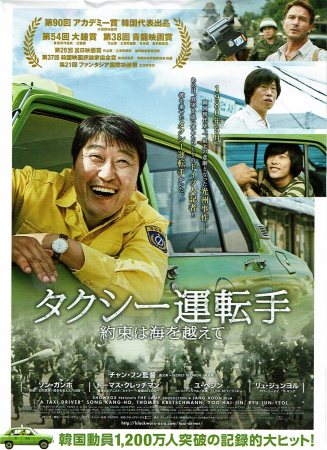

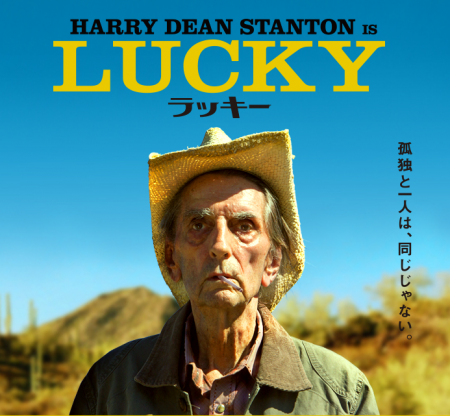

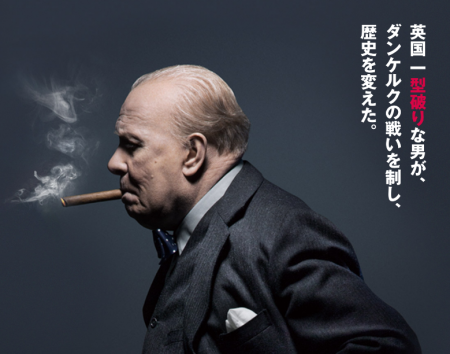

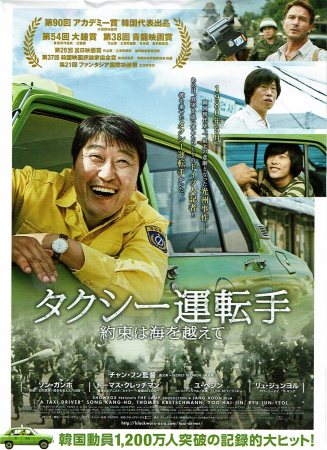

映画館でもらってきたリーフレット

映画館でもらってきたリーフレット

原題も「タクシー運転手」つまり「TAXI DRIVER」なので、例のロバートデニーロの名作と同じタイトル。

しかし、それに負けないくらいの佳作です。

ソン・ガンホは間違いなく素晴らしいですね。

昨年の「密偵」も観に行きたくて行けなかった。悔やまれます。

助演のユ・ヘジンはどこかで見たことあると思ったら、やっぱり「鍵泥棒のメソッド」のリメイク版「LUCK-KEY」で殺し屋役をやってた人ですね。

なんか、「燃えよドラゴン」のボロみたいで好きです。

本作は最初に言いますが、素晴らしいです。

最初に★✕5つけておきます。

光州事件の際にあった事実に基づいているらしいです。

「光州事件」というのが、現代韓国で起こった大惨劇であることは知っていますが、詳細は知りませんでした。

1980年にここまで非人道的な事件が隣国であったとは。

改めて勉強したいと思います。

事実に基づいてはいるのでしょうが、かなりハリウッド的な映画(演出)だとも言えるでしょう。

私はいわゆるハリウッド映画も好きなので、良い悪いの問題ではありません。

1980年の韓国というのはこんな感じだったのですね。非常に興味深いです。

ネタバレになりますので、内容には触れませんが、ラストではヒロイックな庶民がハリウッド(アメリカ)的な情緒を持って描かれます。

ただ、やはり悪名高き光州事件に材をとっているだけに、ショッキングなシーンがリアルに凄絶に続いていきます。

その中にあって、庶民代表を演じているのがソン・ガンホ。

明るく軽い演技で重苦しさから救ってくれます。

観ている最中に感じたこと。

韓国の成熟度。

これからどうなるのかわかりませんが、つい先日南北首脳会談がありました。

それまでにも韓国映画では、「シュリ」などセンシティブな内容で北を扱ってきました。

そして今回は記憶にも新しいであろう軍による民間人大虐殺。

国としての文化的成熟と安定した平和がなければ作れないし、ましてや誰憚ることなく大きな支持を得ることもできないでしょう。

現在、先述のハリウッド大作には、大きなチャイナマネーが注がれいます。

また、マーケットとしても15億人の中国はオイシイ国です。

しかし、それは中国政府にとってマズイものであっては通りません。

中国国内で天安門事件を扱った映画ができるのはいつのことなのでしょうか。

★★★★★