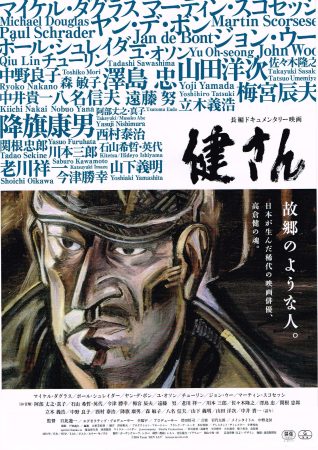

健さん讃歌のドキュメンタリー映画。

ただそれだけ。これがNHKあたりの特番であれば良いのだが、劇場用映画としてはいかがなものか。

私も高倉健は大好きです。でなけりゃ観に行きませんわね。

この映画では高倉健ゆかりの著名人(でない人もいるが)のインタビューで構成されています。

ひたすらインタビューの編集です。たまに高倉健の生前の声も入ります。

私達ファンが雑誌やネットなどで知りうる高倉健像を上回るものではありません。

新たにジョン・ウーやマイケル・ダグラス、マーティン・スコセッシなどの社交辞令的な健さん称揚は若干目新しいですが。

映像としては、「ザ・ヤクザ」と「ブラック・レイン」の二本だけだったと思います。どちらもアメリカ映画ですね。

東映や東宝は許可出なかったのか。使用料としてはハリウッドの方が高いと思うけど。

健さんは勿論「高倉健」を演じていたのです。そんなことは分かっています。

この映画はそれを確認しただけで、それ以上のものはありません。

小田剛一ではない高倉健にだって、批判される部分はあったと思います。

それをこの作品では全く取り上げません。

別にそれはそれで良いでしょうが、物足りないのも事実だし、劇場に足を運ぶだけの価値は感じません。

個人的には多数演じたヤクザ映画の影響等をどう処理していたのか。

山口組のイベントに招かれたこともあったと記憶しています。

「健さん」を映画にするなら、もっとやりようもあったはず。

なぜ、あまり接点のないジョン・ウーなのか。チャン・イーモウは断られたのか。

もう一人、ほぼ時を同じくして亡くなった東映のアイコン菅原文太との対比は。

いろいろと言いたいことは出てきます。

★★