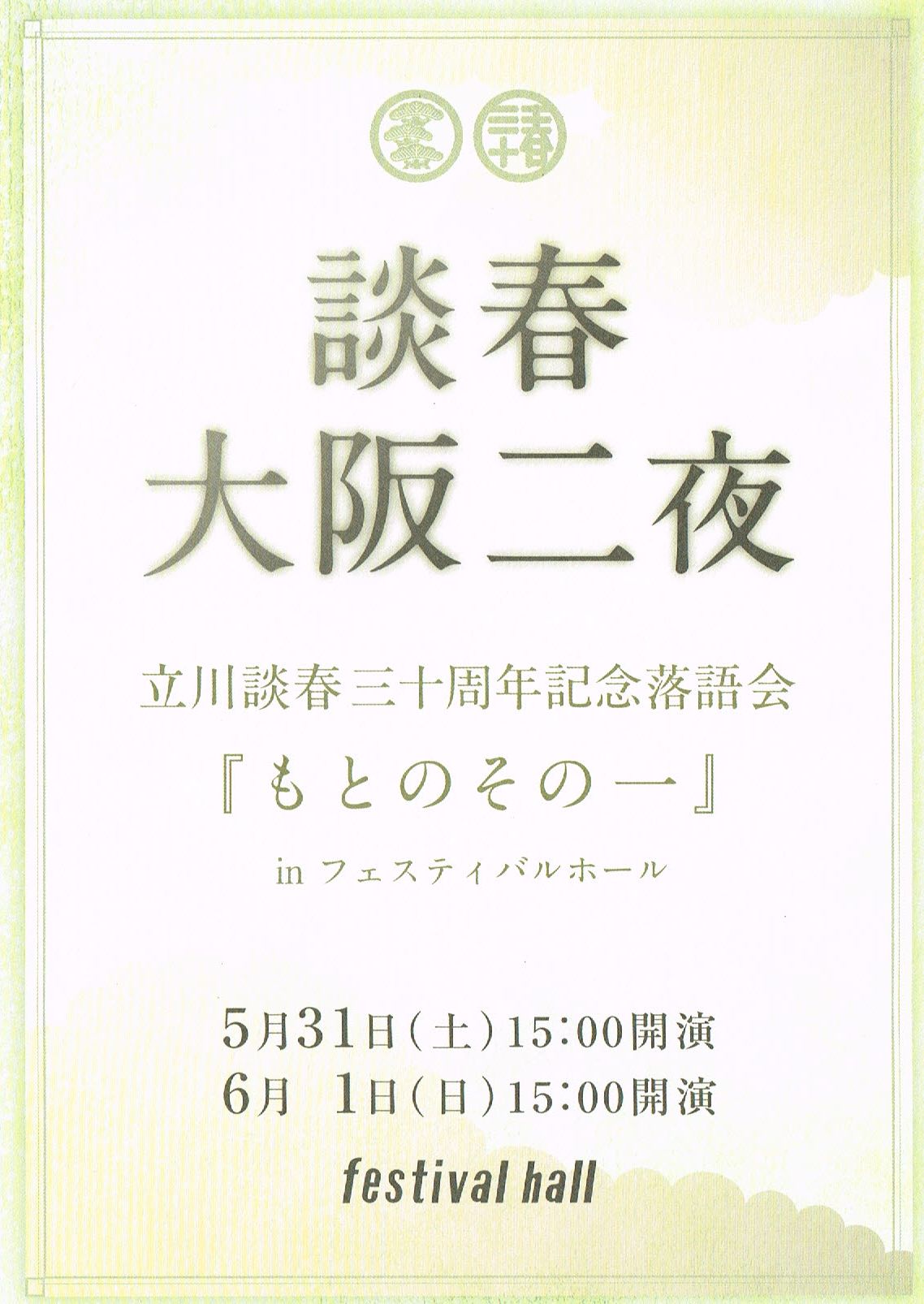

プラチナチケットと言われる、立川談春の独演会に行ってきました。

今、東で一番好きなのは柳家喬太郎なんですが、一番人気は談春ということで、一度は聴いておきたい。

しかも、今回は上方ネタをナニワのど真ん中のフェスティバルホールでかけるという、アドベンチャーに挑むという。

2日間の公演で、初日に行きました。

演目は「除夜の雪」と「らくだ」。特に「除夜の雪」はほぼ米朝さんしかやらないレアネタです。

まず、フェスティバルホールで落語を演ることについて。

山下達郎を始め、一流ミュージシャンが口を揃えて絶賛するのが「ハコ」としてのフェスティバルホール。

非常に高さがあり、音楽ライブやオペラには最高だと思います。

今回の私の席は3階席でした。

今回の独演会では、二席の間に談春さんと交流のある、さだまさしの長男長女のクラシック演奏がありました。この二人もプロの音楽家として、非常に嘱望されているらしいのですがそれはおいといて。

この長男のバイオリンの音が素晴らしい。さすがフェスティバルホールと、感じました。

一方、独断ですが、肝心の落語の言葉が聞き取りにくい。もちろん、当代一の落語家の語りが聞き取りにくいわけはない。やはり、一人の語りを聴かせる落語という芸能には、このホールは向いていないように思います。最も、談春さんもそのことは最初に触れていましたが。

それと・・・

3階席から見下ろすと、顔とかほとんど見えない。オペラグラスが必要です。ちなみにバルコニー席もあります。一度ここから観てみたい。

オペラならたくさんの演者がきらびやかな衣装で動き回るから良いのでしょうが、基本座ったままの落語ではきつい。

マジで、崖の上から谷底を見下ろすような感じですから。

これだけの急角度で落語家を見下ろすのは、初めての体験でした。

さて、噺としては。

さすがですね。

マクラに入った途端、すぐに客をつかんでしまいます。まあ、ここに集まったフルハウスの客は、最初から周波数をばっちり合わせてるんでしょうが。

逆に言えば、大阪のうるさい落語ファンからの期待のプレッシャーというのも半端じゃないでしょう。

「除夜の雪」という噺は大晦日の話で、特に舞台としての場所は限定されません。季節感は0ですが、寒さの描写では夏日を忘れさせてくれます。全体的にはそつなくまとめた感じでした。本人もそのようなことを言っていましたが、これからより洗練されていくのでしょう。

噺の間のフリートークの際、このネタを米朝師の前で演じ、ネタをかける認可をもらうくだりを説明するのですが、これが最高におかしい。

米朝一門以外でこれだけ人間国宝をいじれる噺家は他にいないと思います。米朝さんをドンコルレオーネ扱いしたりしてますし。

米團治さんはじめ、かなり仲良しなんでしょうね。

芸人さんが、ご当地のよいしょをするのは定石ですが、今回は特に上方ネタをかけるということで、かなりサービスしてるみたいです。フリートークがかなり脱線して時間超過気味でした。

二席目の「らくだ」は上方ネタをとはいえ、師匠の談志を始め、舞台を江戸に移してたくさんの東京の噺家さんも演じているので、新鮮味は感じません。

やはり、至高の六代目のそれと比較してしまいますし。

喬太郎さんが、どこまでいっても軽いのに比べ、談春さんは最後は真面目に締めようとする、文学青年的なところがあるようです。

十分に満足のできる内容でした。次は違う場所で聴いてみたい。