今年が岡本太郎生誕100年ということで、あちこちいろいろと企画されているようです。

NHKでも岡本太郎をドラマ化しているそうで。知りませんでした。

岡本太郎と言えば、太陽の塔。

普通に考えれば、ヘンな巨大なモニュメントなのですが、子どもの頃からしょっちゅう見ていると、そこに立っていて当然の存在です。

20世紀少年で数年前から露出が増えてますし。

万博会場の周回道路は、北大阪ランニングのメッカです。いつ通っても、雨が降ってても、誰かしら走ってます。もしかしたら24時間誰かが走ってるかもしれない。

という、自分もたまに走りに行きますが。

豊中の自宅から周回道路まででも、そこそこありますので、1周(約5km)するくらいですが。

かつて、万博が終了してからもそのまま鉄鋼館として運営されていたパビリオンが、EXPO’70パビリオン ホワイエ という名称になって、いろいろと記念物などを展示しています。

その目玉として、今回、古い方の太陽の塔・顔面を展示するということです。

天気もそこそこなので、ちょっと行ってきました。

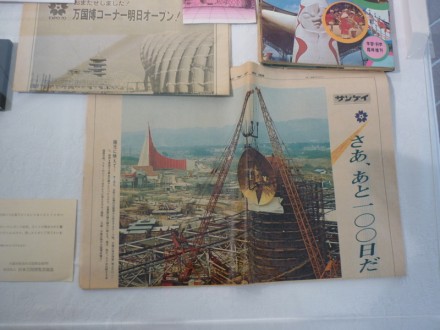

で、このサンケイ新聞なのですが、「さあ、あと100日だ」とありますね。

開会が3月15日のはずなので、この新聞は1970のものではなく、1969でしょう。

現在のカラーの新聞を見慣れているので特に違和感はありませんが、当時の新聞はモノクロがデフォルトです。

一面カラーというのは非常に珍しかったものと思います。

数ある展示品・・・パンフレット・ホステス(コンパニオンではない)・各種グッズは、会場で見てください。

なぜか、このトイレが気になりました。

これは当時のトイレなんだろうか。

当時ではなくても、かなり古いことは確かだ。

と、無人のトイレでシャッターを切っているのも、結構怪しい。

こんな模型なんかもあります。

時効だから言いますが(誰が時効にした)、ボクは昔、高校生の頃、太陽の塔に忍び込んだことがあるのです。

まだ、このように大屋根があり、屋根の柱から太陽の塔の翼まで非常階段がついていてたのです。

で、翼の先に入り口があって、入ることができる。

中は真っ暗なので、根性がいります。もちろん、一人ではなく、仲間数人で忍びこんだんですが。

暗かったですが、まだ塔の中の展示物「生命の木」がそのままあったのを憶えています。

今でもあるんだろうか。

ホワイエの中の展示物をいろいろ観ていくと、最終的に・・・・・。

当たり前ですが、実物大。

でも、顔そのものではなく、顔に貼っていたステンレス板を組み直したということですね。

目玉部分には電球が組み込まれていたのですが、当時の電球と現在設置されているLEDの消費電力(光のとどく距離は劣るものですが)の差が笑ってしまうくらい違うんですね。

○博覧会当時のキセノンライト

消費電力:3.6kw

光の到達距離:2km以上。

○現在のLEDライト

消費電力」166w

光の到達距離:近距離 (←近距離て)

このイベントは延期されたそうですので、良かったら!