新聞の紹介記事で初めて知りました。

「(神戸)新開地のゴッホ」と呼ばれた画家です。

作品のイメージや、生涯不遇であったことが近似であるということでしょう。

阪神電車岩屋駅。ここはいつも兵庫県立美術館に行くために降りる駅です。駅の看板にも兵庫県立美術館前と書いていますが、決して「前」ではない。そこそこ歩きます。

震災復興の都市計画により、ものすごく綺麗な町になっているので、歩いているだけでも楽しい。

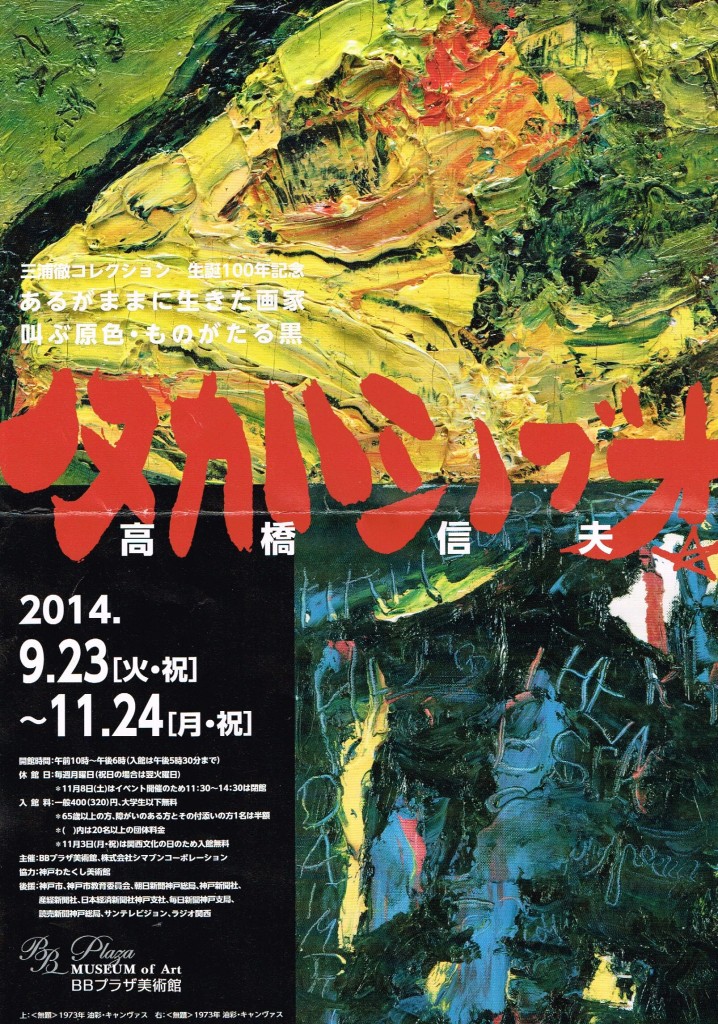

今回は兵庫県立美術館より手前にある「BBプラザ美術館」。ビルの中に入っている小さな美術館です。

スタッフ含め好ましい美術館でした。

作品群はゴッホよりも抽象的なものが多いように思います。

塗り重ねた絵の具やクレパスを金釘流に削りとって文字を書く技法が多く見られます。中にはタイトルそのものを同様に書き込んでいる作品もある。

パンや果物ではなく、焼き鮭や瀬戸内・大阪湾で穫れたであろう魚を多く描いているので親しみが増します。

彼も又、戦争によって散々に翻弄された画家です。そうでなければ又違った画業の人生を歩んでいたであろうことは想像に難くありません。

そういう点では映画「ひまわり」や「犬神家の一族」を連想させます。

戦後の新開地で沖仲士をしていたそうですが、それはそのまんま東映やくざ・実録路線と重なるヤヴァイ地帯シチュエーション。

その街の路上に座り込み、異常なテンション(この言葉は緊張であり、感情の高まりを表すものではないが、この場合は当てはまる気がする)を持って絵を描き続けた、情熱はゴッホに比して劣るものではないでしょう。

ほぼ、70年代以降の作品ばかりが展示されていましたが、古いものは売ってしまったり、散逸しているのかも知れません。

タイトルも半分くらいが「無題」。意識したものなのか、タイトルを付けるのが面倒だったのか。

神戸の街を描いたものは、暗い中にも深い神戸愛を感じさせます。

この画家は、1994年に明石の老人ホームで一生を終えるのですが、ゴッホよりもかなり長い年月絵に打ち込めたことは幸せなのでしょうか。

戦争により散々に地獄を見、又、阪神淡路大震災による地獄の前年に他界したことはせめて幸せだったかも知れません。