本日はそこぬけに良い天気でした。

本当は明日走ろうと思っていたのですが、明日はどうも天気が悪いみたいなので、予定変更で走ってきました。

しかし、ランニングをすると、体調のバロメーターになります。

今日はひたすらしんどかった…。

でも、天気は最高!景色も最高でした。

月別アーカイブ: 2008年3月

うぎゃ、なんじゃ、こりゃ APEだ

ホームページにしているGoogleの画面に「アーティスト テーマ」っていう項目が増えてたんで、何気なくクリックして、その「アーティスト」を選んだら、こんなんなった。

元にもどらん。どうしたらいいの。

NIGOもリリーフランキーもいいから、ふつうに戻したい。

しかし、Googleは一見無駄なところに思い切り力入れてるようなことしますね。楽しいんだけど、Mac OS 10.3.9では使えない機能ガジェットがいっぱいある。つまらん。

成功本50冊「勝ち抜け」案内 How to Improve Your Reading Skills for Success in Life (Kobunsha Paperbacks Business (013)) (ペーパーバック)

Amazonおすすめ度:

ほんとにもぉ、スケベ心というか、楽したい一心でこういう斜め読み関係の本を買うのは本意ではないのですが、つい、買ってしまいました。

でも、あにはからんや、結構これだけで独立した書評集としては、レヴェルが高いのですよ。

既読の本も結構あるのだが、気にしない。

大阪空港のSAKE BAR

先日のこと、天気が良いので、加藤正直堂の最寄り駅、大阪国際空港=伊丹空港にぶらっと行ってきました。すでに”国際 ”ではないのですが、名称は存続するらしい。

いつも思うのですが、天気の良い大阪空港はちょっと西海岸ぽくて好きです。

空港内南ウイングにはスタバがあります。この場所はなにげに豊中市蛍池。蛍池駅前ビル内にもあるので、地域的にマイナーな蛍池なのに二軒もスタバがあるという、隠れた真実。

うろうろしていると、北ウイングの一番端に変な店を発見。唐突に酒屋があるので、なんだろうかと…。

なんと、酒の「試飲」コーナー。

関西のいろんな地酒があります。もちろん、池田の「呉春」も数種類。

変わったところでは、京都府香住町の「香住鶴」もありました。

おつまみは…、なくてもいいや。

写真が暗くてダメですね。見づらいですが、自動販売機になっているのです。別にお猪口が用意してあり、どれでも一杯100円です。

おそらく、適温に冷えてるんだろうなあと思いつつ、自動車通勤のボクは指をくわえているだけでした。

今度はノーカーで呑みにいきたいです。

Free Agent Nation

Amazonおすすめ度:

最初は面白かったんですが、半分くらいで挫折しました。

フリーエージェント(要は雇われないフリーランサー)は勤め人に対して、いかに有意義な人生をおくっているか。今後というよりも現在、フリーエージェントがアメリカの労働者における割合など…。

ナントカさんやカントカさんの事例を、いかにもアメリカ人的な言い回しで具体的に延々と書き連ねられても、うんざりする。

いや、悪い本ではないと思うけど、冗長にすぎないか?390ページは長いっすよ。

とりあえず、最近のアメリカ人は「過労死karoshi」の日本人よりも働いているらしいですよ。

後半はとばし読み。

もうすぐOPEN ANNOLUCE

もうすぐサイトオープン予定です。

とりあえず、ブログ先行。

smile heart

http://yuko121.blog71.fc2.com/

オリジナルジュエリーのショップです。かわいいジュエリーがいっぱいですよ。

サイトURLなどは近日公開。

乞うご期待。

知的生産の技術 (岩波新書) umesao

25年ほど前に読んだはずだが、勝間和代氏の30歳台前半ご推薦の一冊にあったので、再読してみた。

梅棹 忠夫先生といえば、万博公園の国立民族学博物館名誉教授で、「千里ぐらし」というエッセイもだしておられ、ご近所のボクとしても非常に親近感をもっている。

「知的生産」というのは梅棹先生の造語であるそうな。

なんとも気負わず、嫌みでもなく、あるべきインテリという感じの響きが良い。

驚いた。こんなにも読みやすく面白い内容であったのか。

昔よりもはるかに感銘を受け、新鮮である。

知的作業(広い意味で)に関わるための本質をなんと平易な文章で展開していることか。難しいことをさらに小難しく書いてありがたがらせている凡百の書とは一線も二線も画する良書である。

冒頭に出てくる、インフラとしてのコンピュータ革命を言い当てているところがすごい。

「近い将来、家庭にコンピュータが入り込み、その操作ができることが個人の基本となるかもしれない…」と

なんせ、書かれたのが1969年以前である。

ボクの初読の時点でも「はぁ?」てなもんだ。

それが1969年ならば、まだ「コンピュータ」(記述は「コンピューター」であったかもしれない)は電算(電子計算機)と呼ばれていたはず。

ボクの高校時代でも、電算室にだけはエアコンが入っていた。

しかし、ウルトラマンなどのSFのドラマのなかでは、いかにも胡散臭げなオープンリールや電光板などがエレクトリックサーカスを繰り広げ、情報のアウトプットとして長ーいパンチカードが「べーぇ」とはき出されてくるイメージであった。

しかもその「電算機」は大体が壁一面を埋め尽くすサイズなのだ。(逆に大きくないとありがたみがない)

その時代にこの先見性というのは、SF作家などではない、実際の学問の場にいる人としてはどうなんだろう。なんの枠にもとらわれない発想の自由さを感じさせる。

一頃は手塚治虫の作品通りに科学・技術は進んできたなどと、その先見性も称えられていたが、本書も初版から40年を経て、まさに現役のバイブルである。

西部邁 学問 academic

よくこれだけ、横文字が出てくるなあ。横文字も有用だとは思うけど、ここまで必要かなあ。

一生懸命読めば、項目ごとに短くまとめて多岐に渡った内容なので、結構面白い本です。

どうも、ゴー宣の小林なんかとなあなあなのが気になる人ですが…。

箕面滝行き ranner

かなり、暖かくなってきたので、昨日の日曜日。久しぶりに箕面の滝まで走りました。

今年になってずっとマシンで走って鍛えていたので、半年ぶりくらいですが 、滝までたどりつける自信はありました。

自宅から阪急箕面駅まで約2.5km。そこから滝道と呼ばれる、箕面滝までのハイキングコースが続きます。駅から滝までの滝道が約3kmあります。

行きはアップダウン…ではなく、アップアップなので、結構シンドイです。その分帰りはラクチンなのですが。

本日は諸事情により、夕方5時からの出発になってしまいました。

滝道の途中に龍安寺というきれいなお寺があります。

夕暮れ時の龍安寺を一枚。

心臓破りのヘアピンカーブ(勝手にそう呼んでます)を越えると、あとは滝までなんとかたどり着けます。

売店がみな店じまいをしている、遅い時間なのに、滝の前にはまだ沢山の観光客がいました。

そろそろ暗くなってきたので、写真がきれいにとれませんが、本日の箕面滝です。

スロースターターなので、帰りは本調子が出てきて、びゅんびゅん走れました。北京五輪に出られそうです。

こそっと、今秋のフルマラソン挑戦の意志を宣言します。

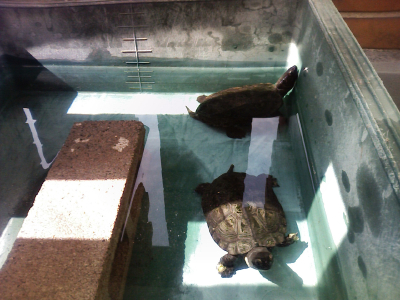

春カメ spring

昨日からほんとに春めいてきました。」

ウチのカメたちも、今年も元気に冬眠から醒め(起こし)春夏用の水槽セメント船にお引っ越し。

冬の間に生え放題の甲羅のコケをとってやりました。