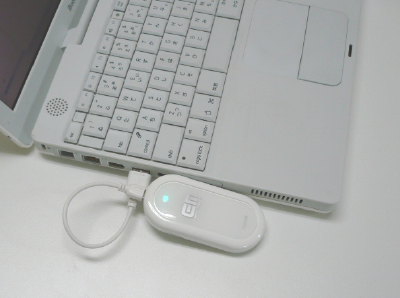

あまり使い物にならなかったウィルコム端末を解約し、やっぱ、衝動的に購入してしまいました。

思ったより、端末そのものが大きかったのですが、とりあえず使い心地は最高!

愛機iBook G4とのデザイン的な統一感もばっちり。というよりも、Macでは通常のモバイルカードが使えない(スロットがない)ので、このたまごっちみたいなやつしか選択肢がなかっただけなんですが。

設定もCDインストール1分で終了。即、使えます。びゅんびゅんと。

まだ、ヨドバシ梅田と事務所でしか試していないので、エリアがどの程度なのかは調査中。とりあえず、大阪市内で使えれば商談には問題ないです。

そんなに使わないので、月額使用料が安いのがいいですね。

月別アーカイブ: 2008年3月

Yes We can!

そうだ、やればできるんだ!くらいの意味?

ボクでもわかるくらいの英語。

オバマさんのキャッチフレーズだそうで。

オバマさんというと、ボクとタメですタメ。大概いいオッサン年齢だけど、アメリカ大統領としては、若いよなあ。

この歳になると、このキャッチフレーズのような「勢い」だけじゃダメってことが身にしみて分かる年齢なんだけどなあ。まあ、キャッチフレーズとしては、若さ・可能性を売らないといけないので、こうなるのでしょう。

関係ないけど「オバマサン」で変換すると「小浜産」になった。

そうです。異常に盛り上がってる福井県小浜市です。小浜市=オバマ氏。

こんなつまらねえ語呂合わせでなに盛り上がってんだ?

私たちはオバマ氏を応援します? なんで?

言っちゃ悪いけど、発展途上国の初めての民主政権とかじゃないよ?

シャレで盛り上がるから、アメリカ本国にまで、多少影響してるやん。

極真空手の松井館長は「世界最強の人間はだれ?」との質問に答えて、「それはアメリカ大統領でしょう」とミもフタもない返事をしてたけど、そりゃその通りなんですよ。

ブッシュさんの功罪は後世の判断にまかせるとして、アメリカ大統領はある意味一番アブナイ人でもあるんですよ。

現時点ではクリントンさんが盛り返して、またもや大統領選の行方は混迷してるようですが…。

だから、シャレで無責任に勢いで応援なんかしちゃったら、後々取り返しのつかないことになるかもよ。「オバマ候補を勝手に応援する会」って…。

なんか、堅いこと言ってるようだけど、実際シャレとしても面白くないんだよ!なに、一面に取り上げてるんだ、朝日!!

ああ、それと、「ちりとてちん」おもしろくねいぞ。

imprint インプリント〜ぼっけえ、きょうてえ〜

Amazonおすすめ度:

”Imprint”とは「刷り込み」のこと。「トラウマ」という言葉以上の意味合いを持たせているのだろう。上手な意訳が思いつかない。

マスター・オブ・ホラーズと銘打ち、13人のホラー監督のホラー映画競作という企画。

三池崇史がアメリカで撮った日本ホラー。三池がホラー監督なのかどうかがそもそも?だが。

いやいやいやいや・・・13作品の中で、唯一アメリカで放映(公開?)禁止になったそうで…。

当たり前ですね。残酷描写くらいなら、どうってことないんでしょうが、キリスト教国では絶対ムリでしょう。

その残酷描写も限界越えてやばいですが、さらにモラル的に生理的にムリ。企画の段階で分かるだろう。

「ジャンゴ」で鳥居にハンギングして神社本庁からクレームついたそうですが、それどころのさわぎじゃないよな。

原作はもっと、こぢんまりした四畳半的な小説だけど、岩井志麻子×三池崇史となるとこうなるよなあ。

岩井志麻子ご本人も結構ご登場してますが、かなりいっちゃってます。

ほぼ、60分の映画で「これでもか」という陳腐な言い回しがぴったりで、おなかいっぱいってか、もう、リバース気味。

あのカルトホラーの金字塔「バスケット・ケース」を彷彿とさせますが、「バスケ–」は何か笑えてまうもんなあ。

一方、日本人として、「ぼっけえ–」は湿度感とかがうまく出てて、笑う空気にはさせてくれません。

もう一回観る気は今のところしないけど、まあ、さすが三池崇史っちゅうことで。

決して、おすすめはできませんが、興味があれば、是非…。

ディア 梁 英姫(ヤン・ヨンヒ):Yang Yonghiさん

「ディア・ピョンヤン」の監督です。

梁 英姫さん

Amazonおすすめ度:

<ヨンヒさんインタビュー>

もう10年も昔、ボクはヨンヒさんと友達でした。いや、友達つきあいをしてもらっていました。

もっとも、彼女はボクのことなんか憶えてないと思います。

それでも何回も飲みに行ったことも(もちろんみんなで)ありました。

その頃、ボクは在日コリアンの人と一緒に会社をしていたのです。その時に、在日コリアンの友人が沢山できました。

まあ、その会社自体は長くはもたずに空中分解してしまい、そのお陰で彼らとのつきあいも殆どなくなってしまいましたが。

みんな朝鮮大学を出て教職についてた人たちもいたりして、頭がいい+なんだかんだと逆境であるにも関わらずやたらとポジティブ、ということで、今考えても多大なインスパイアを与えてくれたと思います。

ヤン・ヨンヒさんは「別格」でした。

その頃は舞台女優でもあり、ビデオルポライターが本業かな?すでにマスメディアにも登場し、ワンコリアフェスティバルの司会なんかもされてました。

写真を見てもらえれば分かるとおり、「美人:アジアンビューティー」です。頭が良くて才能と行動力ガッツがあって、そのくせ、もの凄くきさくで笑顔がチャーミング。不埒ものの私も目をハートにして眺めているだけでした。

ひとことで言って、まぶしかった。(* ̄□ ̄*;

仲間が集まっている場所に、ヨンヒさんが「”ニセモノのビール”買ってきたよー(^ ^)」と言いながら、その当時出始めだった発泡酒を抱えて入ってきたのが凄く印象に残っています。

みんなに愛想が良いので、ボクに対しても素敵な笑顔で話しかけてくれるんですが、ほんと、中学生のようにドキドキしていました。

本人は良く自虐的に「キムタクに似てるって言われる」って言ってましたが、ある意味オッケーですよね。

上記の「ディア・ピョンヤン」は公開からかなりたつけど、まだ観ていません。確か、十三の第七芸術劇場でロードショー公開され、舞台挨拶にヨンヒさんがこられていました。結局迷って行けなかったヘタレなボクです。

ますます有名になって、より一層手の届かないところにいってしまった感じ。

1ファンとして応援していきたいです。

叶うならば再会してみたいですけどね。

ヨンヒさん、ボクも仕事頑張ります!!

mixiの規約変更

例によって、ダンコーガイさんのブログより。

mixi利用規約

http://mixi.jp/rules_sample.pl

第18条 日記等の情報の使用許諾等

1

本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。

2

ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

いいよ、別にいまさら。ミクシィ日記なんか利用してないし。

ボクはこれを含め、4つのブログを書いてます。

ブログだから、垂れ流し。著作権がどうとかいうくらいならブログには書かない。

いわゆる本来の「日記」ではなく、明らかに読者を意識した情報発信なのですよ。ブログって。

中途半端にクローズされたSNSが何を言ってるのか。

勿論、SNSの否定ではございません。カテゴリで区切られた中でより濃い情報の共有化ができるし、ボクとしては、それらの情報収集手段として(ROMっていうやつですか?)mixiにも出入りしてますし。

で、小飼さんの言ってることって、正しくないすか?mixiのブログ化という問題点について。

MacのMはドMのM

Amazonおすすめ度:

Macintosh歴10年を越えますが、昔ほどではないにしろ、不当な差別に耐えてきたのです。

Macユーザには説明の必要はないでしょうが、何か、新しいインフラやソフトが出るたび、その対象外になっているMacintoshは蚊帳の外だったわけです。

最も、グラフィック関係や筐体(iMacなど)で、Windowsユーザからも羨望のまなざしを受けなかったこともないこともないのですが。

近年はiPodのおかげで、なんとか、表街道を歩けるようになったというか…。

でも、そのような仕打ちに嬉々として耐えてきたドMの歴史も否めません。

ところで、表題の本100%は無理なんですよね。Macの場合。特にボクのような中途版場に古いOS10.3.9とか使ってると。

機能が使えない。まあ、70%くらいかな。

道 La Strada

NHK BS1で放映されます。

ボクのオールタイム・ベストワン!!!

amazonのレビューもほぼパーフェクト。ただし、ネタバレさせてるアホもいるので、気を付けて見て下さい。

確か去年アメリカではベストワンに輝いたのは「市民ケーン」だったはず。

この映画は申し訳ないけど、2回チャレンジして2回とも寝てしまいました。撃沈。

さて、「道」。

もう、素晴らしいの一言。なんど観ても泣けます。

いや、別に泣きたいわけではなく、それは結果であって、人はなんと切なく可愛いものであるか、ということが胸に迫って…。

ジェルソミーナはあんなに頼りないのに、純粋で強く可愛い。

まったくザンパノは…男はバカだ。

実家の化け猫について my cat

とりあえず、「実家」という言葉は嫁いだ女が言う言葉で、男は使うべきではない、ということらしい。

と、くちうるさい友人は言う。 ま、いいんだ。そんなことは。

久しぶりに実家の親に顔を見せました。

豊中から茨木に帰るだけなので、中途半端に近いので、つい疎遠になってしまう。

帰る途中で千里中央に寄って、パソコンのデータ通信用のウィルコム端末を解約。

気づくと4年目に突入してたんだ。

今時64kの速度で5000円近く払ってるのがばからしくて。

最新の端末でも128kらしい。

ボクのあとにも解約の希望者が…。大丈夫かウィルコム。

ボクの業界では電話としてはそこそこ評価を得てるようですが。

7.8MB(理論値)のイーモバイルを虎視眈々とねらっています。

それはともかく、駅前のあちこちでは3月8日オープン予定の千里中央のヤマダ電気の宣伝員たちが大勢営業活動をしていました。

ヤマダ電気 左に見えるのは建設中の「千中ヒルズ」

解約の待ち時間に田村書店へ。

3000円以上買うと、駐車場代が無料になるので、3冊購入。詳細は後日。

入口に貼ってあったのが、このポスター。わぁ、サイン会だ。どうせ買うならこのときに。

でも、整理券はすでに配布済みだと。くそ。

そんなこんなで、茨木に向かいました。

実家には表題のように一匹の猫がいます。名前は「あかね」。

が、ボクはネコとしか呼ばないが。

相当のご高齢でそろそろ19才になるらしい。

昔は実家の父母にしかなつかず、誰が近寄っても逃げていた無愛想なヤツです。

ボクもネコには興味がなく、お互いに徹底無視。

だから、かえってボクからは逃げなかった。お互いに微妙な野生動物どうしのような距離感を保っていました。

しかし、ここしばらくは、もうなにせご高齢なもので、動くのも億劫らしい。

どうにでもせよとばかり、誰が来ようと寝そべったまま。

しかし、ごらんの通り、至って元気そうなので、無事成人式を迎えられそうないきおいです。

The Rolling Stones

大体、一日おきにトレッドミル(ランニングマシーン)で10kmくらいもしくは1時間くらい走っています。ということは、月にすると150kmっていうところですね。

無理なく、月に1kgペースで減量もできていっています。

ウェストは絞れてきたのですが、同時に太股が発達してしまって、タイトなズボンがきつくなってきました。しゃがむことができません。昔のパンクスみたいです。

走るときは携帯電話の機能で音楽を聴きながら走っています。何故か保存形式がMP3でななく、AACというマイナーな形式。ブルーレイ・HD方式もそうですが、なんで統一してくれんのでしょう。古くはBETAとVHSの競争もありましたが、ほんと迷惑。

携帯用のヘッドフォンなので、コードの途中にマイクとスイッチがついてます。

この間は走って汗をかきすぎ、そのスイッチ部分に汗が流れ込み、接触不良?を起こして勝手にon off on offを繰り返してしまいました。

しかし、それはともかく、記憶媒体としてのメディアの進化ってすごいですよね。びっくりします。

少し前にメールマガジンで広告されてきた、MicroSD cardが2GBで¥1,500.-切っていたので、速攻買いました。

On the finger これで2GB

このサイズでCDが30枚くらい入るんだから凄いもんです。

メモリとハードディスクを較べてもなんですが、10数年前に初めてPower Macの8100を買った時には、初めてハードディスグが1GBを越えたというので、周りからほぼ畏怖の念をもって眺められていたのに…。

まあ、今はTBの時代ですけどねえ。

Amazonおすすめ度:

この間聴いていたのが、ストーンズのベスト版「Forty Licks」。そのなの通り、40周年記念ベストアルバム。その2枚組の1枚目。

ノリノリでシャウトしながら走っていたら、全然終わらない。

CDのマックスって、74分くらいじゃなかった?

ふと走行時間をみると75分を越えてました。さらにCD終わる気配なし。

さすが、Rolling Stones!! 転がり続けます。